|

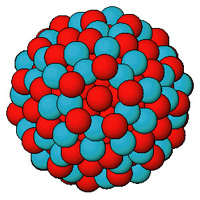

天然に得られる水晶は、六角柱型の外形を示すことが良く知られています。また、食塩や明礬の結晶も、正六面体や立方体を基本とする規則正しい形をしています。古く17世紀から、このような結晶の性質は、同じ形をした非常に小さな単位が規則正しく積み重なってできたものとして考えられていましたが、この考えはようやく19世紀になってラウエ(1879-1960)やブラッグ父子(1862-1942,

1890-1971)らによって証明されました。

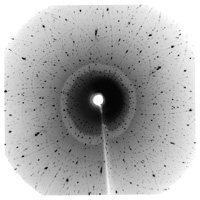

規則正しく並んだ物体に、その間隔と同程度の波長の光を当てると、光は特定の方向にだけ強く現れる回折という現象を起こします。ラウエは、結晶が原子が規則正しく配列してできたものであるならば、その原子の間隔と同じ程度の短い波長の光を使えば同様な現象がおこると考え、当時はその本質が良くわかっていなかったX線を硫酸銅や閃亜鉛鉱にあて、確かにX線が回折することを発見しました。ブラッグ父子やその後に続く研究者は、このX線の回折を利用して色々な結晶の構造(原子の配列)や化学組成を決定したり物理的な性質を測定したりする、結晶学という学問を発展させました。

この結晶学は、さまざまな分野の研究に応用可能な基礎科学のひとつです。たとえば、身近に見られる岩石は、白色や淡紅色の不透明に見える粒子、透明でやや灰色に見える粒子および黒褐色に見える粒子など様々な鉱物と呼ばれる結晶が集まってできています。すなわち、岩石が集まってできている地球の様々な現象を理解するためには、岩石や鉱物の性質を明らかにする結晶学が大切な役割を果たします。また結晶学は、結晶の優れた特性を利用してはじめて実現できるコンピューターや携帯電話など最新の科学技術を支える素材を創る物質科学とも深く関係しています。

同じ結晶といっても、食塩のように1ミリにも満たない結晶から、半導体デバイスに用いるシリコン結晶のように直径20センチ長さも数メートルにもおよぶ大きなものもあります。また、一見大きな結晶に見えても、そのなかがいくつかの領域に分別できるものもあります。結晶全体が、同じ方位の一つの領域でできているものを単結晶といいますが、私たちの生活に役に立つ電機製品を作るには、結晶本来の性質を示す大きな単結晶素材をつくることが大切です。単結晶をつくるには、結晶をいちど融かしてから徐々に冷やしてつくるブリッジマン法や、結晶の種を溶かした融液につけ回転させながら成長させるチュクラルスキー法などが一般的ですが、きれいな結晶をつくることは大変難しい技術です。どのようにしたらよい結晶をつくることができるかを考えることも、結晶学の大きな関心事です。

結晶学は歴史の古い学問ですが、つい最近、これまでの結晶学の考え方を根底から揺るがすような合金が発見されました。それは、これまでの結晶とは全く異なった方向にX線を回折し、これまで不可能と考えられていた正12面体あるいは正5角柱や正10角柱の形を示す合金です。これらの物質は、これまで考えられていなかったあたらしい規則で原子がならんでいる準結晶と呼ばれています。この準結晶の構造は、まだまだ不明の点が多いですが、これまでの結晶学の知識やX線や電子線の回折を利用することによって、ようやくその正体がつかめてきました。準結晶のなかには、5角形と深く関連する原子配列が存在します。

私たちの研究グループは、このような結晶学を武器に、世の中に存在する様々な物質の構造を調べたり物理的性質を調べることを通じて、地球の諸現象を原子のものさしで理解したり、人類の生活に役立つ材料を開発したりしています。しかし、地球が作った天然の鉱物ほどきれいな結晶をつくることは、なかなか難しいと思っているのが本音です。

|